Beiträge

Themengruppen

Recherche

Service

- Was ist Wissensmangement?

- Open Journal of Knowledge Management

- Artikel-Guidelines

- Newsletter

- Kalender

- Wissensmanagement-Anbieter

- Partner

- Mediadaten

Community

Sponsoren

- Analyse der Aufgabenstellung

- Entscheidung über Wissenswiederverwendung

- Erschließung von Informationen

- Auslegung von Informationen

- Kreativer Akt

- Erarbeiten des Lösungswegs

- Bei der Analyse der Aufgabenstellung. Hier zählen Fähigkeiten wie Auffassungsgabe und analytisches Denkvermögen zu den wichtigen individuellen Eigenschaften, da sie darüber entscheiden, ob die Aufgabe inhaltlich verstanden und mit all ihren relevanten Teilaspekten vollumfänglich erfasst wird.

- Bei der Entscheidung über eine Wissenswiederverwendung. Hier ist der Umfang an praktischen Erfahrungen wichtig, denn je mehr davon vorhanden sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf bereits gemachte Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. Ebenso bedeutend ist das Abstraktionsvermögen, das es ermöglicht Zusammenhänge zwischen aktueller und zurückliegenden Aufgabenstellungen zu erkennen und damit die Wiederverwendung bereits vorhandener Erfahrungen unterstützt.

- Bei der Erschließung von Informationen. Hier spielen beispielsweise Sprachkompetenzen und räumliches Vorstellungsvermögen eine große Rolle, da sie es ermöglichen aus unterschiedlichsten Medien die benötigten Informationen zu entschlüsseln.

- Bei der Auslegung von Informationen. Hier beeinflussen u.a. Werte und Überzeugungen die Deutung von Texten, Illustrationen, Fotografien etc. sowie ggf. auch deren Priorisierung, denn häufig sind Informationen in ihrer Aussage nicht eindeutig bzw. lassen bewusst verschiedene Deutungen zu {4}.

- Beim kreativen Akt. Hier kommen schöpferische Fähigkeiten wie etwa Kreativität oder Assoziationsvermögen aber auch emotionale Aspekte wie z.B. die Gemütslage zum Tragen.

- Beim Erarbeiten des Lösungswegs. Hier stehen u.a. Ausbildung, Intelligenz und Erfahrungen im Mittelpunkt, denn sie gehören zu den Voraussetzungen um realisierbare Lösungen entwickeln zu können.

7 Maximen für den erfolgreichen Umgang mit Wissen

12. Oktober 2015 von Ulrich Schmidt, Dr. Andreas Kempa-LiehrZum Ende des vergangenen Millenniums gab es – unter dem damals neuen Etikett „Wissensmanagement“ – zahllose Initiativen mit dem Ziel die Ressource Wissen bestmöglich zu bewirtschaften. Diese Versuche halten bis heute an, haben aber im Lauf der letzten zwanzig Jahre erkennbar an Dynamik verloren. Angesichts der erreichten Ergebnisse machte sich stattdessen vielerorts Ernüchterung breit. Aus der Analyse der zentralen Ursachen für diese Entwicklung wurden sieben Managementleitlinien in Form von Maximen vorgestellt, die für ein erfolgreiches Wissensmanagement in der Praxis Orientierung bieten.

Der vorliegende Beitrag ist ein Auszug aus dem Artikel "7 Maximen für den erfolgreichen Umgang mit Wissen" der beiden Autoren im Buch "WISSENSMANAGEMENT beflügelt: Wie Sie einen unbegrenzten ROHSTOFF aktivieren", Hrsg. Heiko Beier, Ulrich Schmidt, David Klett. Im Buch geht der Artikel noch auf die Ursachen für gescheiterte Wissensmanagement-Projekte ein und reflektiert die 7 Maximen vor diesen Ursachen.

Entstehungsgeschichte und Entwicklungsstand der Maximen

Die 7 Maximen für den erfolgreichen Umgang mit Wissen sind das Ergebnis eines seit mehr als zehn Jahren andauernden Beobachtungs- sowie Analyseprozesses und bilden den aktuellen Entwicklungsstand ab. Ihren Ursprung haben sie in Erfahrungen aus den frühen 2000er Jahren. „Wissensmanagement“ war – im Fahrwasser des Diskurses über die Wissens- und Informationsgesellschaft – zum Trendbegriff geworden, weshalb man sich in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik mit diesem Thema intensiver beschäftigte. Eine der Konsequenzen hieraus war der Start zahlreicher Wissensmanagement-Initiativen, insbesondere in Unternehmen. Viele dieser Initiativen erfüllten aber auch nach geraumer Zeit nicht die in sie gesetzten Erwartungen. Dies führte zu einem stetig nachlassenden Interesse an Wissensmanagement. Das Platzen der sogenannten "Dotcom-Blase" beschleunigt diesen Prozess noch. Nachvollziehbarerweise stoppen Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten jene Aktivitäten, die die in sie gesetzten Erwartungen enttäuscht haben. Die Bedeutung des Themas Wissensmanagement hat sich zwar danach wieder erholt und auf einen gewissen Konjunkturzyklus eingeschwungen, aber es ist zu beobachten, dass deren maximale Ausschläge eine kontinuierliche Abschwächung erfahren. Was hat aber zu dieser, von der Tendenz her negativen Entwicklung geführt und was kann man daraus lernen, um Wissensmanagement erfolgreicher zu gestalten?

Hier kommen die 7 Maximen ins Spiel. Sie haben den Charakter von Managementleitlinien, die für eine nutzbringende, praktische Umsetzung von Wissensmanagement die nötige Orientierung bieten. Hierzu liefern sie eine pragmatische Arbeitsdefinition für Wissen, beschreiben wesentliche Eigenschaften von Wissen, wie es entsteht, von welchen Einflussgrößen seine Entstehung abhängt und was seine Anwendung behindert. Die Maximen bilden somit in ihrer Gesamtheit einen Orientierungsrahmen, der es seinem Nutzer bei konsequentem Gebrauch ermöglicht Wissen zielgerichteter zu „managen“ und damit die Wirksamkeit von Wissen zu erhöhen.

Erstmals wurden die Maximen im Jahr 2005 anlässlich des Knowledge Management Symposiums Hohenkammer öffentlich zur Diskussion gestellt [1]. Damals waren es noch fünf. In der Zwischenzeit kamen aufgrund von neuen Erkenntnissen sowie Anregungen und Hinweisen zwei weitere hinzu und die Formulierung einiger Maximen wurde überarbeitet. Bei der Genese der Maximen handelt es sich also um typisches Work-in-Progress. In der jüngeren Vergangenheit ist allerdings eine Verfestigung sowohl der Anzahl als auch der Beschreibung der Maximen zu erkennen, was für das Erlangen eines höheren Reifegrades spricht.

Die 7 Maximen

Die im Folgenden näher erläuterten 7 Maximen für den erfolgreichen Umgang mit Wissen sollen in erster Linie dem Unternehmenspraktiker Orientierung bieten. Die Bezeichnung als Maximen wurde dabei ganz bewusst gewählt. Sie soll im kantschen Sinne einerseits ihren Charakter als Leitsätze in Form von Orientierung gebenden Regeln betonen sowie andererseits ihre Subjektivität zum Ausdruck bringen {1}. Letzteres gilt es ausdrücklich zu betonen, denn die Maximen beruhen auf persönlichen Beobachtungen, die seit den späten 1990er Jahren während der Mitarbeit in unterschiedlichen, betrieblichen und wissenschaftlichen Wissensmanagementinitiativen gemacht wurden. Die dabei gewonnenen Eindrücken und Erfahrungen stellen die Grundlage für die Erarbeitung der Maximen dar.

Im Kontext von Wissensmanagement wäre es vermessen im Hinblick auf Prinzipien von richtigen oder falschen zu sprechen. Die Erfahrung lehrt vielmehr, dass eine solche Festlegung in aller Bestimmtheit nicht möglich ist. Was sich aber sagen lässt, ob die Beachtung bestimmter Leitsätze für die Arbeit im Wissensmanagement mehr oder eher weniger hilfreich ist. Für die im Folgenden näher erläuterten 7 Maximen lässt sich aus heutiger Sicht das Zwischenfazit ziehen, dass sie tendenziell zu den hilfreichen Leitsätzen zu zählen sind.

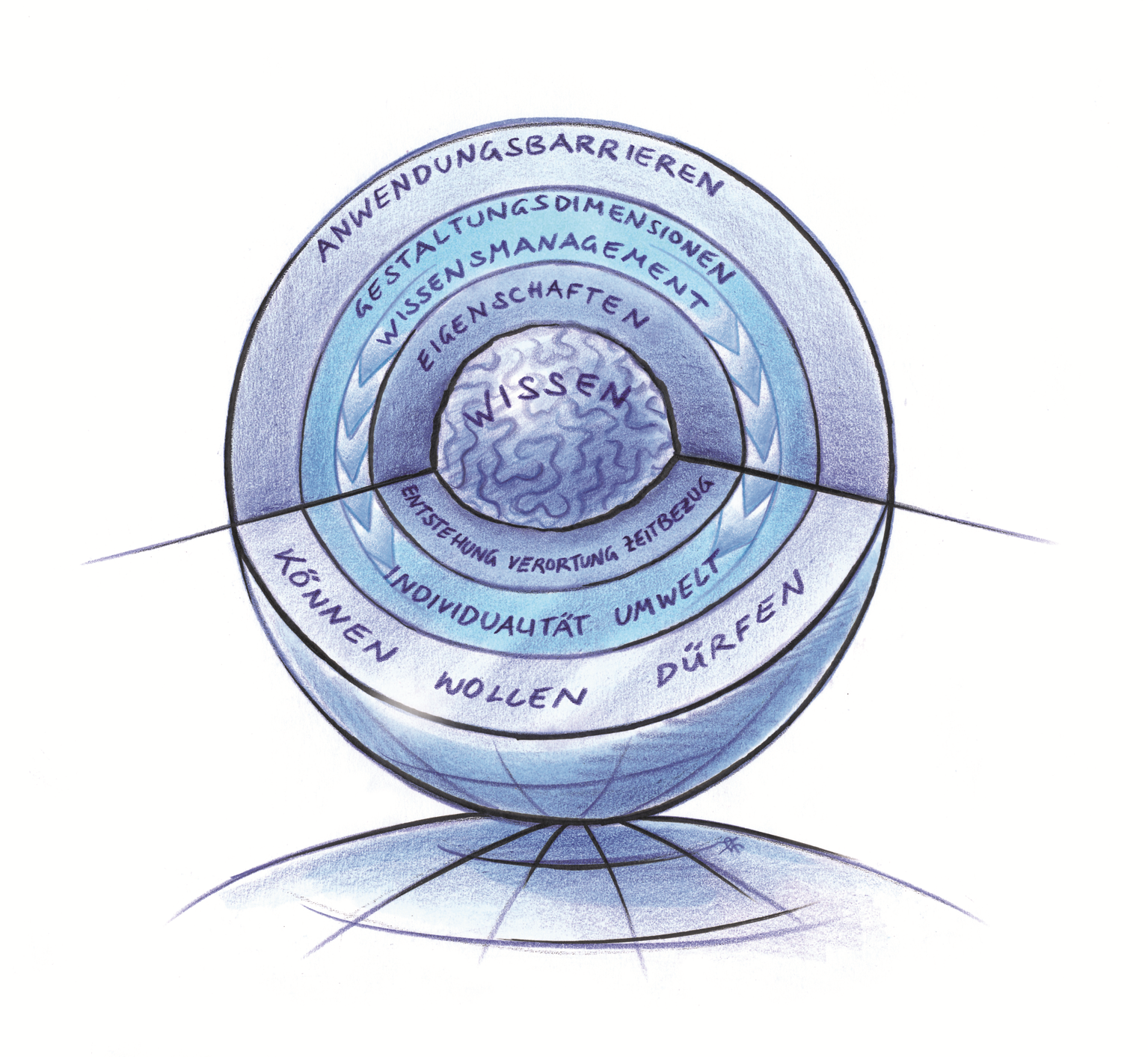

Abbildung 1: Schichtenmodell der 7 Maximen des Wissens {2}

Maxime I – Begriffsbestimmung von Wissen

Wissen ist das imaginäre Werkzeug, das Menschen verwenden um Aufgaben zu lösen.

Im Kontext des Wissensmanagements lässt sich das Wesen von Wissen als ein Vorgehensmodell beschreiben, das als ein durchdachter, gedanklicher Lösungsweg für die Erledigung einer Aufgabe verwendet wird. Dieser Lösungsweg besteht aus einer Folge von gedanklich ausgeführten Handlungen, deren Wirkung in der Realität prognostiziert wird und zunächst einmal nur in der Vorstellung zu einer Erfüllung der Aufgabe führt. In diesem Sinne lässt sich die Analogie eines handwerklichen Werkzeugs tatsächlich auf Wissen als imaginäres Werkzeug, das "nur in der Vorstellung vorhanden, nicht wirklich, nicht real" [2] ist, übertragen.

Vergegenwärtigt man sich, dass ein Mensch am Tag durchschnittlich 20.000 Entscheidungen trifft [3], wird deutlich, dass Wissen im Alltag faktisch ununterbrochen zur Anwendung kommt.

⇒ Wissen ist elementar für alle bewusst ausgeführten menschlichen Aktivitäten. Jede Organisation sollte demzufolge ein inhärentes Interesse daran haben, gemäß ihren Zielen und unter Berücksichtigung der bestehenden Rahmenbedingungen, mit Wissen qualifiziert umzugehen. Hieraus bezieht Wissensmanagement seine Existenzberechtigung.

Maxime II – Verortung von Wissen

Wissen ist an den Menschen gebunden.

Wissen im Sinne des imaginären Werkzeugs existiert ausschließlich im Gehirn und zwar als verteilte Erregungszustände des neurologischen Systems. Diese erlauben es dem mit diesem Gehirn ausgestatteten Individuum auf Wissen und Bedeutung zuzugreifen [4]. Nachdem Gehirn und Mensch untrennbar miteinander verbunden sind, ist Wissen damit an den jeweiligen Menschen gebunden und kann nicht übertragen werden, wie Gerhard Roth und David Klett feststellen.

Dies hat Konsequenzen in Bezug auf die Verfügungsgewalt über Wissen, da jedes Individuum entscheidet wie es sein Wissen anwendet und in welcher Form es weitergegeben wird. Für die Weitergabe von Wissen muss dieses in jedem Fall vom Wissensgeber als Information kodiert und vom Wissensnehmer interpretiert werden. Dabei entzieht es sich der Kontrolle des Wissensgebers was im Gehirn des Wissensnehmers geschieht und was dieser sich aus seinen Botschaften gedanklich konstruiert. Für ihn ist nicht unmittelbar nachvollziehbar ob seine Auskünfte beim Wissensnehmer in der von ihm beabsichtigen Weise ankommen. Aus Sicht der Neurophysiologie stellen Roth und Klett in diesem Zusammenhang fest, "… dass Wissen nicht direkt übertragbar ist, sondern in jedem Gehirn individuell konstruiert werden muss." [4]

⇒ Wissen steht sowohl was seine Entstehung als auch seine Weitergabe betrifft in direkter Abhängigkeit vom Menschen und kann nur mittelbar in Form von Informationen weitergegeben werden. Wissensmanagement hat deshalb keinen direkten Zugriff auf Wissen, sondern kann nur indirekt, über den Wissenskreateur einwirken.

Maxime III – Entstehung von Wissen

Wissen ist das Ergebnis eines Denkprozesses.

Menschliches Denken und das was dabei geschieht wird in der Fachliteratur in äußerst unterschiedlicher Weise beschrieben und strukturiert [5]. So meinen Franke und Kühlmann „der Ablauf des Denkens vollzieht sich in mannigfaltigen Formen“ [6]. Beide schlagen eine Dreiteilung in die Denkoperationen Schlussfolgern, Urteilen und Entscheiden vor [7]. Gemäß Myers umfasst Denken hingegen alle mentalen, Informationen nutzenden Aktivitäten. Für ihn gibt es vier wesentliche Denkaktivtäten: die Verarbeitung, das Verstehen, das Erinnern und das Kommunizieren [8]. De Bono wiederum unterscheidet vier Grundarten des Denkens: natürliches, logisches, mathematisches und laterales Denken [9].

Es gibt ganz offensichtlich eine große Bandbreite von Ansätzen um menschliches Denken zu erklären. Im Kontext der Maximen scheint eine prozessuale Sicht besonders geeignet, um die Entstehung von Wissen zu verstehen. Dabei wird der Denkprozess als eine Abfolge von bewussten wie unbewussten mentalen Aktivitäten verstanden, in deren Verlauf sich der Mensch die ihm zur Verfügung stehenden informatorischen Grundlagen verarbeitet. Der Denkprozess lässt sich grob in die folgenden sechs Schritte unterteilen:

Er beginnt zunächst mit der Ermittlung und Analyse der Aufgabenstellung. Anschließend wird darüber entschieden, ob (a) auf einen bewährten und bereits vorhandenen Lösungsweg zurückgegriffen oder (b) ein bereits vorhandener Lösungsweg modifiziert werden kann bzw. (c) ein komplett neuer Lösungsweg entwickelt werden muss. Im ersten Fall erübrigen sich alle weiteren Schritte des Denkprozesses, andernfalls gilt es die für die Erarbeitung des Lösungswegs benötigen Informationen zu erschließen, was Roth und Klett als Bedeutungserzeugung bezeichnen [4]. Informationsquellen sind sowohl das Gedächtnis als auch unterschiedlichste Arten von Informationsartefakten (Bücher, Wikipedia etc.). Sind die Inhalte der Informationen erschlossen, werden sie vom Wissenskreateur gedeutet, sprich es werden hieraus Schlüsse gezogen, die zu Erkenntnissen und Einsichten führen. Während des darauffolgenden kreativen Akts werden diese verarbeitet und zu einer Lösungsidee entwickelt. Ausgehend von dieser Idee wird abschließend der konkrete Lösungsweg erarbeitet, also gemäß der ersten Maxime neues Wissen kreiert. Häufig gehen mit dem Denkprozess auch noch Lerneffekt und Erkenntnisgewinne einher, die beim Wissenskreateur einen Zugewinn seiner Kompetenz bewirken.

In Verbindung mit dem Denkprozess besonders beachtenswert ist, dass fast alle Schritte unbewusst in Bruchteilen einer Sekunde ablaufen. Zu den Ausnahmen gehört der kreative Akt. Er erfolgt bewusst und kann sich ggf. auch über mehrere Stunden hinziehen {3}. Gleiches gilt auch für die verschiedenen Formen des Lernens.

⇒ Wissen wird von Menschen im Zuge eines Denkprozesses durch Wiederverwendung bestehender oder durch Entwicklung neuer Lösungen kreiert. Die Förderung von Denkprozessen, insbesondere Lern- und Erkenntnisprozessen, gehört deshalb zu den Kernaufgaben des Wissensmanagements.

Maxime IV – Zeitbezug von Wissen

Wissen existiert nur in der Gegenwart.

Dadurch, dass Wissen an den Menschen gebunden ist und als Ergebnis eines Denkprozesses im Moment des Denkens entsteht, folgt ein direkter Zeitbezug auf die Gegenwart, denn Wissen kann ganz einfach auch wieder vergessen werden. Rein physiologisch liegt dieser Feststellung zugrunde, dass das Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis des Menschen einer Beschränkung hinsichtlich der Speicherdauer und der Menge an verarbeitbaren Informationen auf der einen Seite sowie einem kontinuierlichen Prozess des Vergessens auf der anderen Seite unterliegt [10]. In diesem Zusammenhang bezeichnet „Gegenwart“ also die Zeitspanne in der jemand einen bestimmten Gedanken im Arbeits- bzw. Kurzzeitgedächtnis hält, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Die Länge dieser Zeitspanne mag zwischen einigen Sekundenbruchteilen (Assoziationskette für die Planung einer Aufgabe) und zwei bis drei Stunden (Konzentrationsphase) liegen.

Ihre Anwendung findet diese Maxime in gängigen Selbstmanagementmethoden, wie zum Beispiel David Allens ‚Getting Things Done‘ [11], aber auch der Praxis der Labortagebücher in der naturwissenschaftlichen Forschung, die beide darauf abzielen das in dem jeweiligen Moment verfügbare Wissen zu externalisieren [12] [13]. In diesem Zusammenhang hat sich gerade in der parallelen Verwendung analoger und digitaler Informationsspeicherung die Verwendung expliziter Zeitstempel als nützliches Hilfsmittel zur Verlinkung analoger und digitaler Informationen erwiesen [14].

⇒ Wissen existiert nicht dauerhaft, sondern nur während einer kurzen Zeitspanne und muss daher immer wieder neu kreiert werden. Wissensmanagement hat diese schnelle Vergänglichkeit von Wissen zu beachten und ihr durch Bewahrungsstrategien entgegenzuwirken.

Maxime V – Individualität von Wissen

Wissen ist abhängig von den individuellen Eigenschaften des Menschen.

Die Verarbeitung von Vorerfahrungen und Vorkenntnisse im Rahmen des Denkprozesses ist insbesondere abhängig von verhältnismäßig statischen Faktoren wie Ausbildung, Kenntnisse, Bildung, Intelligenz, Überzeugungen oder Kreativität aber auch von volatileren Größen wie Erfahrungen, Meinungen oder der psychischen Situation des Wissenskreateurs. Wissen verfügt demzufolge über eine nicht unerhebliche, individuelle Komponente, die sich mit Blick auf den Denkprozess (siehe Maxime III) in sechsfacher Hinsicht auf die Wissenskreierung auswirkt.

Ein Blick auf diese sechs Teilaspekte macht deutlich, dass personenspezifische Größen auf die Genese von Wissen einen gravierenden Einfluss haben. Diese Erkenntnis ist umso bedeutender, als dass der Denk- bzw. Verstehensprozess [4], ebenfalls mit einer auf individuellen Eigenschaften basierenden Kreierung von Wissen einhergeht. Hieraus ergibt sich die Konsequenz, dass von einem durch diese Individualität stark beeinflussten und damit störanfälligen Informationstransfer ausgegangen werden muss. {5}

⇒ Wissen steht in einer signifikanten Abhängigkeit von den individuellen Eigenschaften der Wissen kreierenden Menschen. Diesem bedeutenden Einfluss der Individualität muss bei der Konzeption und praktischen Umsetzung von Wissensmanagement Rechnung getragen werden. Darüber hinaus ist es eine wesentliche Aufgabe des Wissensmanagements die Wissensträger entsprechenden ihren Potenzialen und ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Organisation zu entwickeln.

Maxime VI – Umgebungseinflüsse von Wissen

Wissen wird beeinflusst von der Umgebung, die den Menschen zum Zeitpunkt der Wissenskreierung und -verwendung umgibt.

Die schon dargestellte Abhängigkeit des Wissens vom Wissenskreateur hat zur Folge, dass es auch von zahlreichen äußeren Faktoren beeinflusst wird. Sie finden sich in der gegenwärtigen, unmittelbaren Umgebung des Menschen, wobei insgesamt drei Formen von Umgebungsfaktoren zu unterscheiden sind.

Einerseits solche, die den Denkprozess direkt inhaltlich unterstützen. Damit gemeint sind die, dem Wissenskreateur zur Verfügung stehenden Informationen, also Inhalte z.B. aus Büchern, Internet, Datenbanken. Des Weiteren gibt es die physische Infrastruktur, die den Wissenskreateur umgibt. Hierzu zählen einerseits die Medien über die die zuvor genannten Informationen bereitgestellt werden (Bücher, Internet, Datenbanken etc.) und andererseits Arbeitsmittel und Arbeitsumfeld, Gebäudeausstattung sowie die Gebäude selbst. Ein Fokus liegt hierbei auf der Erleichterung von Kommunikation sowie der Förderung von Konzentration und Kreativität.

Bei der letzten Kategorie handelt es sich um Umgebungsfaktoren, die auf die Psyche des Wissenskreateurs einwirken. Dazu gehören die Art des Verhaltens jener Menschen ihm gegenüber, die sich in seiner Nähe aufhalten, ebenso wie die Gestaltung des Ortes, an dem er sich befindet. Diese können die Kreierung und Verwendung von Wissen fördern, aber auch hemmen.

⇒ Wissen wird bei seiner Entstehung und Anwendung in beträchtlichem Maße von infrastrukturellen Rahmenbedingungen wie auch von emotionalen Faktoren beeinflusst. Wissensmanagement hat infolgedessen dafür Sorge zu tragen, dass, unter Berücksichtigung dieser Umgebungseinflüsse, das Arbeitsumfeld der Wissenskreateure entsprechend ihren Bedürfnissen gestaltet wird.

Maxime VII – Anwendungsbarrieren von Wissen

Wissen ist nur ein Potenzial, seiner Anwendung stehen Können, Wollen und Dürfen entgegen.

Das Vorhandensein des Lösungswegs alleine ist noch nicht ausreichend, um in der Realität Wirkung zu erzielen und eine Aufgabe zu lösen, er muss auch umgesetzt werden. Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste: "Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden." Der Anwendung stehen allerdings drei Barrieren entgegen.

Wollen: Auf der Ebene des Wollens ist Motivation der zentrale Faktor. Nur motivierte Menschen wenden Wissen auch konsequent und nutzbringend an. Die Barriere des Wollens ist vor allem deshalb so wichtig, weil mit Ausnahme der Wissenskreateure selbst niemand weiß was sie wirklich wissen. De facto entscheiden sie alleine darüber was sie von ihrem Wissen preisgeben und zur Anwendung bringen. Hierfür ist die Motivation der Schlüssel.{6}

Können: Auf der Ebene des Könnens sind die für die Anwendung von Wissen benötigten Ressourcen ausschlaggebend. Hierzu zählen materielle Dinge (z.B. Werkzeuge, Betriebsmittel, Rohstoffe, Maschinen), finanzielle Mittel, aber auch immaterielle Mittel (z.B. Know-how oder Geschicklichkeit). Letztere erfahren eine stetig steigende Bedeutung, was vornehmlich dem Umstand geschuldet ist, dass wir mittlerweile in einer immer komplexeren und arbeitsteiligeren Berufswelt agieren. Wir sind deshalb immer häufiger nicht mehr in der Lage Aufgaben alleine zu bewältigen.{7}

Dürfen: Die Ebene des Dürfens hat mehrere Dimensionen. Hier spielen einerseits juristische Aspekte aber auch moralische Regeln eine Rolle. Andererseits gibt es in der Praxis auch Situationen, in denen die Nutzung von Wissen aufgrund von ungeschriebenen Gesetzen ("Das macht man bei uns nicht!") oder aus politischen-taktischen Gründen verboten ist.{8}

⇒ Wissen alleine verändert nichts, erst durch seine Anwendung ergeben sich Konsequenzen für die Außenwelt. Wissensmanagement kann daher auch erst dann sein Leistungsvermögen vollständig entfalten, wenn die Anwendungsbarrieren von Wissen aus dem Weg geräumt sind. Dies zu erreichen ist Wissensmanagement allein nur eingeschränkt in der Lage. Hierfür bedarf es der Unterstützung weiterer unterstützender Funktionen sowie des Managements.

Zusammenfassung

Die intensive Auseinandersetzung mit den 7 Maximen im Rahmen der Ausarbeitung dieses Beitrags hat zum einen ihre Nützlichkeit und Logik bestätigt, zum anderen auch neue Erkenntnisse zutage gefördert. Letztere haben dazu geführt, dass die inneren Zusammenhänge der Maximen noch deutlicher zu Tage treten und sich die Gestaltungsspielräume ebenso wie die Grenzen von Wissensmanagement klarer erkennen lassen.

Im Hinblick auf neue Erkenntnisse ist das klarere Verständnis für die Abhängigkeiten der Maximen untereinander hervorzuheben. Dadurch haben sich eine logische Reihenfolge sowie eine in sich schlüssige, inhaltliche Gruppierung der Maximen herauskristallisiert (siehe Abb. 2). Den Kern der 7 Maximen bildet die Definition von Wissen (Maxime I). Aus ihr leiten sich drei fundamentale Maximen ab, die intrinsische Eigenschaften von Wissen beschreiben und bei der praktischen Umsetzung von Wissensmanagement beachtet werden müssen. Diese Eigenschaften lassen sich jedoch nicht mittels Wissensmanagement gestalten. Dazu zählen die Untrennbarkeit und Abhängigkeit des Wissens vom Menschen (Maxime II). Dieser kreiert Wissen im Verlauf eines Denkprozesses (Maxime III) und er ist auch die Ursache für den Gegenwartsbezug von Wissen (Maxime IV). Zwei Maximen umreisen die Gestaltungsmöglichkeiten des Wissensmanagements. Eine stellt den Zusammenhang zwischen Wissen und den individuellen Eigenschaften seines Kreateurs heraus (Maxime V), die andere umfasst all das was den Wissenskreateur umgibt (Maxime VI). Die letzte Maxime veranschaulicht die Hürden, die es zu überwinden gilt damit Wissen zur Anwendung kommt und seine Wirkung in der betrieblichen Realität entfalten kann (Maxime VII). Diese Barrieren entziehen sich der Einflussnahme des Wissensmanagements. Einzige Ausnahme ist der Kompetenzaspekt des Könnens.

Aus dieser Gruppierung der Maximen lässt sich ableiten, auf welche Weise operatives Wissensmanagement wirken kann, welche Randbedingungen dabei zu berücksichtigen sind und was vorhandenes Wissen daran hindern kann sein Potenzial in der Praxis wirken zu lassen.

Abschließend sei nochmals daran erinnert, dass mit den 7 Maximen kein Anspruch auf alleinige und ausschließliche Deutungshoheit in Sachen Wissensmanagement erhoben wird. Sie wurden vielmehr als pragmatische Managementrichtlinien für ein erfolgreiches Wissensmanagement entwickelt, die in diesem Kontext grundlegende Eigenschaften von „Wissen“ beschreiben und deren Berücksichtigung einen signifikanten Einfluss auf die Aktivierung des Erfolgsfaktors „Wissen“ hat. Aufgrund ihres elementaren Charakters kann aber durchaus erwartet werden, dass diese Maximen als Managementrichtlinien über das eigentliche Anwendungsfeld „Wissensmanagement“ hinaus eine breite Anwendung erfahren.

Die Autoren bedanken sich bei Heyko Stöber für die inspirierenden Diskussionen und die grafische Umsetzung der 7 Maximen.

Fußnoten

{1} Für Immanuel Kant ist eine Maxime die eine Handlung bestimmende subjektive Regel (Quelle: Der Neue Brockhaus, Lexikon u. Wörterbuch in 5 Bd. u. e. Atlas. F. A. Brockhaus, Wiesbaden, Band 3 J -Neu, 1985, 7. Aufl., S. 515).

{2} Wissensmanagement wirkt lediglich auf die Einflussfaktoren Individualität und Umwelt (Maxime V und VI). Die intrinsischen Eigenschaften des Wissens (Entstehung, Verortung und Zeitbezug) leiten sich von der Definition des Wissensbegriffs ab und müssen bei der Konzeption von Wissensmanagementmaßnahmen berücksichtig werden. Die 7. Maxime beschreibt die Barrieren des Wissensmanagements Können, Wollen und Dürfen, die durch Maßnahmen außerhalb des Wissensmanagements adressiert werden müssen.

{3} Länger als ein Tag ist er aber nicht, denn spätesten beim Schlafen wir der bewusste Denkprozess unterbrochen.

{4} "Unsere kognitiven Leistungen werden massiv von meist unbewussten und in geringerem Maße bewussten Emotionen geleitet, also von Wünschen, Abneigungen …", siehe Beitrag von Gerhard Roth und David Klett in diesem Buch.

{5} "Der Sender darf bei der Wissensvermittlung niemals von seinem Stand des Wissens und Verstehens und der eigenen Gewissheit ausgehen, sondern muss akzeptieren, dass die Konstruktion von Bedeutung im Gehirn des Empfängers ein schwieriger und immer gefährdeter Prozess ist. Was für den einen sonnenklar ist, ist es für den anderen noch lange nicht, weil dieser andere Erfahrungen gemacht hat, über bestimmte Wissensvoraussetzungen nicht verfügt oder einfach anders assoziiert und konstruiert.", siehe Beitrag von Gerhard Roth und David Klett in diesem Buch.

{6} Beispiel: Man stelle sich eine Zeitarbeitskraft vor, die für drei Wochen eine erkrankte Sekretärin vertritt und im Verlauf ihres kurzen Engagements erkennt, wie man einen bestimmten Arbeitsschritt vereinfachen könnte. Da sie in den nächsten Tagen aber schon wieder woanders arbeitet und selbst keinen Nutzen mehr aus der Veränderung ziehen würde, sieht sie auch keine Veranlassung, diese einzuleiten.

{7} Beispiel: Man stelle sich einen metallverarbeitenden Betrieb vor, in dem ein Maschinenbediener große, schwere Bauteile auf einer Drehbank bearbeitet. Das Handling dieser Bauteile ist für ihn mühsam und nimmt viel Zeit in Anspruch. Er hat aber aufgrund seiner Erfahrung eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie eine Lösung aussehen müsste, die ihm die Arbeit erleichtert, für verschiedenste Bauteile genutzt werden kann und zugleich die Rüstzeiten drastisch verkürzt. Er kann diese Lösung auch beschreiben und eine Skizze anfertigen. Er ist jedoch nicht in der Lage, eine entsprechende Apparatur zu konstruieren, sie also so auszulegen, dass sie allen denkbaren Belastungen standhält, den Arbeitssicherheitsvorschriften genügt usw. Dieses Know-how hat aber ein Betriebsmittelingenieur, mit dem er zur Realisierung seiner Idee zusammen arbeiten muss.

{8} Beispiel A: Man stelle sich ein großes Energieversorgungsunternehmen vor. Aufgrund von Vorgaben aus dem Energiewirtschaftsgesetz muss dieses seinen Netzbereich von allen anderen wirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb des Unternehmens trennen (Stichwort: Unbundling). Die Folge hiervon ist ein reglementierter Informationsfluss zwischen diesen beiden Bereichen.

Beispiel B: Man stelle sich eine Führungskraft in einem beliebigen Großunternehmen vor, die die Kommunikation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Kolleginnen und Kollegen der Nachbarabteilung unterbindet, weil sie mit dem dortigen Leiter um eine neu zu besetzenden Position konkurriert. Aufgrund dieser Situation ist es nicht im Interesse dieser Führungskraft, dass die Abteilung seines Wettbewerbers auf dem aktuellsten Informationsstand gehalten wird, da sonst strategisch wichtige Informationsvorsprünge verloren gingen.

Literatur

[1] U. Schmidt, Die Aufgaben eines Wissensmanagers. Vortrag am 30.09.2005, Knowledge Management Symposium Hohenkammer 2005

[2] Duden Online, www.duden.de/node/651877/revisions/1252897/view (29.07.2014)

[3] J. Tönnesmann, Zeitdruck im Job, www.wiwo.de/erfolg/trends/zeitdruck-im-job-20-000-blitzentscheidungen-pro-tag/5445178.html (29.07.2014)

[4] Siehe den Beitrag von Gerhard Roth und David Klett in diesem Buch.

[5] Wikipedia, de.wikipedia.org/wiki/Denken (30.07.2014)

[6] J. Franke, T. M. Kühlmann, Psychologie für Wirtschaftswissenschaftler. Verlag Moderne Industrie, Landsberg am Lech, 1990, S. 188.

[7] Ebd., S. 189.

[8] D. G. Myers, Psychologie. Springer, Heidelberg, 2008, 2. Aufl., S. 430.

[9] E. de Bono, Der Denkprozess: Was unser Gehirn leistet und was es leisten kann. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Hamburg, 1975, S. 10.

[10] N. Cowan, What are the differences between long-term, short-term, and working memory?. In: W. S. Sossin, J.-C. Lacaille, V. F. Castellucci, S. Belleville (Hrsg.), Progress in Brain Research. Elsevier, Amsterdam, 2008, Volume 169, S. 323-338.

[11] D. Allen, Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. Penguin Books, New York, 2001.

[12] F. Heylighen, C. Vidal, Getting Things Done: The Science behind Stress-Free Productivity. Long Range Planning, Volume 41, Issue 6, Dezember 2008, S. 585–605.

[13] H. F. Ebel, C. Bliefert, W. Greulich, Schreiben und Publizieren in den Naturwissenschaften. Wiley-VCH, Weinheim, 2012 (5. Aufl.).

[14] M. Kühne, A. W. Liehr: Improving the Traditional Information Management in Natural Sciences. Data Science Journal, Volume 8, 10. Januar 2009.

Kommentare

Das Kommentarsystem ist zurzeit deaktiviert.

Schlagworte

Dieser Beitrag ist den folgenden Schlagworten zugeordnet